Auteur: Alex Gladstein | Date Originale: 30/11/22 |Traduit par: Sovereign Monk | Bitcoin Magazine

I. Les Champs De Crevettes

"Tout est parti."

- Kolyani Mondal

Il y a 52 ans, le cyclone Bhola a tué environ 1 million de personnes sur la côte du Bangladesh. C'est, à ce jour, le cyclone tropical le plus meurtrier de l'histoire. Les autorités locales et internationales connaissaient bien les risques catastrophiques de telles tempêtes : dans les années 1960, les responsables régionaux avaient construit un réseau massif de digues pour protéger le littoral et ouvrir davantage de territoires à l'agriculture. Mais dans les années 1980, après l'assassinat du leader indépendantiste Sheikh Mujibur Rahman, l'influence étrangère a poussé un nouveau régime autocratique bangladais à changer de cap. Le souci de la vie humaine a été écarté et la protection de la population contre les tempêtes a été affaiblie, tout cela dans le but de stimuler les exportations pour rembourser la dette.

Au lieu de renforcer les forêts de mangroves locales qui protégeaient naturellement le tiers de la population vivant près de la côte, et au lieu d'investir dans la culture de denrées alimentaires pour nourrir une nation en pleine expansion, le gouvernement a contracté des prêts auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international afin de développer l'élevage de crevettes. Le processus d'aquaculture - contrôlé par un réseau de riches élites liées au régime - consistait à pousser les agriculteurs à contracter des prêts pour "améliorer" leur exploitation en perçant des trous dans les digues qui protégeaient leurs terres de l'océan, remplissant d'eau salée leurs champs autrefois fertiles. Ensuite, ils devaient travailler pendant des heures épuisantes pour récolter à la main les jeunes crevettes dans l'océan, les ramener dans leurs étangs stagnants et vendre les crevettes adultes aux seigneurs locaux de la crevette.

Grâce au financement de la Banque mondiale et du FMI, d'innombrables fermes, ainsi que les zones humides et les forêts de mangrove qui les entourent, ont été transformées en étangs à crevettes appelés "ghers". Le delta du Gange est un endroit incroyablement fertile qui abrite les Sundarbans, la plus grande étendue de forêt de mangrove du monde. Mais l'élevage commercial de crevettes étant devenu la principale activité économique de la région, 45% des mangroves ont été rasées, laissant des millions de personnes exposées aux vagues de 10 mètres qui peuvent s'abattre sur la côte lors des grands cyclones. Les terres arables et la vie fluviale ont été lentement détruites par l'excès de salinité provenant de la mer. Des forêts entières ont disparu car l'élevage de crevettes a tué une grande partie de la végétation de la région, "transformant cette terre autrefois généreuse en un désert d'eau", selon le Partenariat pour le développement côtier.

Les seigneurs de la crevette, eux, ont fait fortune, et la crevette (connu sous le nom de "or blanc") est devenue la deuxième plus grande exportation du pays. En 2014, plus de 1,2 million de Bangladais travaillaient dans l'industrie de la crevette, et 4,8 millions de personnes en dépendaient indirectement, soit environ la moitié des pauvres de la côte. Les collecteurs de crevettes, qui ont le travail le plus difficile, représentent 50 % de la main-d'œuvre mais ne voient que 6% des bénéfices. Trente pour cent d'entre eux sont des filles et des garçons engagés dans le travail des enfants, qui travaillent jusqu'à neuf heures par jour dans l'eau salée, pour moins d'un dollar par jour, et dont beaucoup ont abandonné l'école et restent analphabètes pour le faire. Des protestations contre l'expansion de l'élevage de crevettes ont eu lieu, mais elles ont été violemment réprimées. Dans un cas bien connu, une marche a été attaquée à l'explosif par les propriétaires de crevettes et leurs voyous, et une femme nommée Kuranamoyee Sardar a été décapitée.

Dans un document de recherche de 2007, 102 fermes de crevettes bangladaises ont été étudiées, révélant que, sur un coût de production de 1 084 dollars par hectare, le revenu net était de 689 dollars. Les profits du pays, axés sur l'exportation, ont été réalisés au détriment des crevettiers, dont les salaires ont été dévalués et l'environnement détruit.

Dans un rapport de l'Environmental Justice Foundation, une agricultrice de la côte nommée Kolyani Mondal a déclaré qu'elle "cultivait du riz et élevait du bétail et de la volaille", mais qu'après l'imposition de la pêche à la crevette, "son bétail et ses chèvres ont développé une maladie de type diarrhée et, avec ses poules et ses canards, sont tous morts".

Aujourd'hui, ses champs sont inondés d'eau salée, et ce qui reste est à peine productif : il y a quelques années, sa famille pouvait produire "18-19 mon de riz par hectare", mais aujourd'hui, elle ne peut en produire qu'un seul. Elle se souvient que l'élevage de crevettes dans sa région a commencé dans les années 1980, lorsque l'on a promis aux villageois des revenus plus importants ainsi que de la nourriture et des récoltes en abondance, mais maintenant "tout a disparu". Les éleveurs de crevettes qui utilisent ses terres avaient promis de lui verser 140 dollars par an, mais elle dit qu'elle ne reçoit au mieux que "des versements occasionnels de 8 dollars ici ou là". Dans le passé, dit-elle, "la famille tirait de la terre la plupart des choses dont elle avait besoin, mais maintenant il n'y a plus d'autres solutions que d'aller au marché pour acheter de la nourriture."

Au Bangladesh, des milliards de dollars de prêts "d'ajustement structurel" de la Banque mondiale et du FMI - ainsi nommés pour la façon dont ils obligent les nations emprunteuses à modifier leur économie pour favoriser les exportations au détriment de la consommation - ont fait passer les bénéfices nationaux de la crevette de 2,9 millions de dollars en 1973 à 90 millions de dollars en 1986, puis à 590 millions de dollars en 2012. Comme dans la plupart des cas avec les pays en développement, les revenus ont été utilisés pour le service de la dette extérieure, le développement des actifs militaires et pour remplir les poches des responsables gouvernementaux. Quant aux serfs crevettiers, ils ont été appauvris : moins libres, plus dépendants et moins capables de se nourrir qu'avant. Pour ne rien arranger, des études montrent que "les villages protégés de la marée de tempête par des forêts de mangroves connaissent nettement moins de décès" que les villages dont les protections ont été supprimées ou endommagées.

Sous la pression de l'opinion publique, en 2013, la Banque mondiale a prêté 400 millions de dollars au Bangladesh pour tenter d'inverser les dégâts écologiques. En d'autres termes, la Banque mondiale recevra une rémunération sous forme d'intérêts pour tenter de régler le problème qu'elle a créé en premier lieu. Entre-temps, la Banque mondiale a prêté des milliards à des pays allant de l'Équateur, au Maroc, au l'Inde pour remplacer l'agriculture traditionnelle par la production de crevettes.

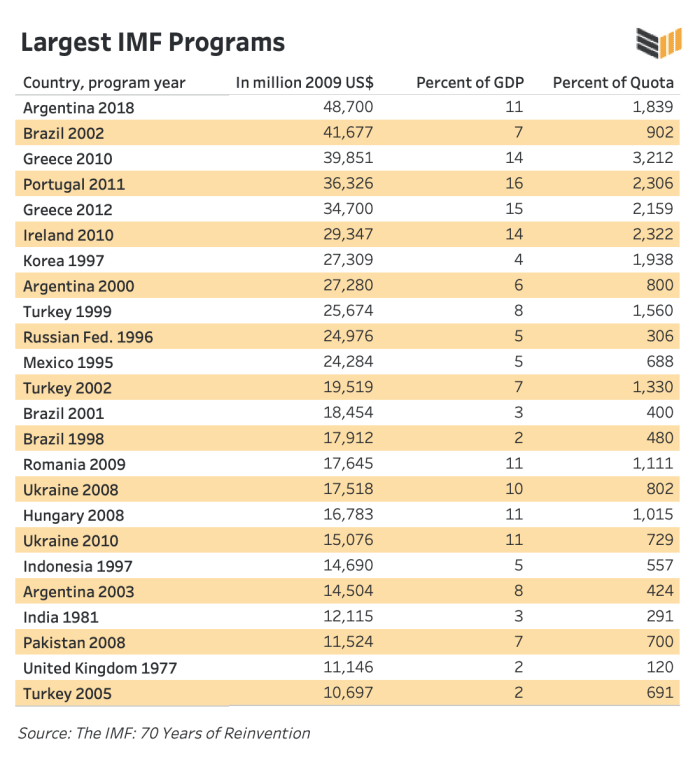

La Banque mondiale affirme que le Bangladesh est "une histoire remarquable de réduction de la pauvreté et de développement". Sur le papier, la victoire est déclarée : des pays comme le Bangladesh ont tendance à afficher une croissance économique au fil du temps, leurs exportations augmentant pour faire face à leurs importations. Mais les recettes d'exportation profitent surtout à l'élite dirigeante et aux créanciers internationaux. Après dix ajustements structurels, la dette du Bangladesh a augmenté de manière exponentielle, passant de 145 millions de dollars en 1972 à un record absolu de 95,9 milliards de dollars en 2022. Le pays est actuellement confronté à une nouvelle crise de la balance des paiements et, ce mois-ci, il a accepté de contracter son onzième prêt auprès du FMI, cette fois un renflouement de 4,5 milliards de dollars, en échange de nouveaux ajustements. La Banque et le Fonds prétendent vouloir aider les pays pauvres, mais le résultat clair après plus de 50 ans de leurs politiques est que des nations comme le Bangladesh sont plus dépendantes et endettées que jamais.

Dans les années 1990, à la suite de la crise de la dette du tiers-monde, la Banque et le Fonds ont fait l'objet d'un examen public mondial : études critiques, manifestations de rue et conviction générale et bipartite (même dans les couloirs du Congrès américain) que ces institutions allaient du gaspillage à la destruction. Mais ce sentiment et cet intérêt se sont largement estompés. Aujourd'hui, la Banque et le Fonds parviennent à garder un profil bas dans la presse. Lorsqu'ils sont évoqués, ils sont généralement considérés comme de moins en moins pertinents, acceptés comme problématiques mais nécessaires, ou même accueillis comme utiles.

La réalité est que ces organisations ont appauvri et mis en danger des millions de personnes, enrichi des dictateurs et des kleptocrates et mis de côté les droits de l'homme pour générer un flux de plusieurs milliards de dollars de nourriture, de ressources naturelles et de main-d'œuvre bon marché des pays pauvres vers les pays riches. Leur comportement dans des pays comme le Bangladesh n'est pas une erreur ou une exception : c'est leur façon préférée de faire des affaires.

II. La Banque Mondiale et Le FMI

"Rappelons-nous que le but principal de l'aide n'est pas d'aider les autres nations mais de nous aider nous-mêmes."

- Richard Nixon

Le FMI est le prêteur international de dernier recours et la Banque mondiale est la plus grande banque de développement du monde. Ils effectuent leur travail pour le compte de leurs principaux créanciers, qui sont historiquement les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon.

Les organisations sœurs - physiquement réunies à leur siège à Washington, DC - ont été créées à la conférence de Bretton Woods, dans le New Hampshire, en 1944, en tant que deux piliers du nouvel ordre monétaire mondial dirigé par les États-Unis. Selon la tradition, la Banque mondiale est dirigée par un Américain, et le FMI par un Européen.

Leur objectif initial était d'aider à reconstruire l'Europe et le Japon déchirés par la guerre, la Banque se concentrant sur des prêts spécifiques pour des projets de développement et le Fonds s'occupant des problèmes de balance des paiements par le biais de "renflouements" afin de maintenir le flux des échanges commerciaux même si les pays ne pouvaient pas se permettre d'augmenter leurs importations.

Les pays sont tenus d'adhérer au FMI pour avoir accès aux "avantages" de la Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a 190 États membres : chacun d'entre eux a déposé un mélange de sa propre monnaie et de "monnaie forte" (généralement des dollars, des monnaies européennes ou de l'or) lors de son adhésion, créant ainsi une réserve.

Lorsque les membres rencontrent des problèmes chroniques de balance des paiements et ne peuvent pas rembourser leurs prêts, le Fonds leur offre des crédits provenant du pool à des multiples variables de ce qu'ils ont initialement déposé, à des conditions de plus en plus onéreuses.

Le Fonds est techniquement une banque centrale supranationale, car depuis 1969, il frappe sa propre monnaie : les droits de tirage spéciaux (DTS), dont la valeur est basée sur un panier des principales devises du monde. Aujourd'hui, le DTS est adossé à 45% de dollars, 29% d'euros, 12% de yuans, 7% de yens et 7% de livres. La capacité totale de prêt du FMI s'élève aujourd'hui à 1000 milliards de dollars.

Entre 1960 et 2008, le Fonds s'est surtout attaché à aider les pays en développement en leur accordant des prêts à court terme assortis de taux d'intérêt élevés. Les monnaies émises par les pays en développement n'étant pas librement convertibles, elles ne peuvent généralement pas être échangées contre des biens ou des services à l'étranger. Les pays en développement doivent donc gagner des devises fortes grâce à leurs exportations. Contrairement aux États-Unis, qui peuvent simplement émettre la monnaie de réserve mondiale, des pays comme le Sri Lanka et le Mozambique sont souvent à court d'argent. À ce moment-là, la plupart des gouvernements - en particulier les gouvernements autoritaires - préfèrent la solution rapide qui consiste à emprunter au Fonds pour assurer l'avenir de leur pays.

Quant à la Banque, elle déclare que sa mission est de fournir des crédits aux pays en développement pour "réduire la pauvreté, accroître la prospérité partagée et promouvoir le développement durable." La Banque elle-même est divisée en cinq parties, allant de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui se concentre sur les prêts "fermes" plus traditionnels aux grands pays en développement (pensez au Brésil ou à l'Inde), à l'Association internationale de développement (IDA), qui se concentre sur les prêts "souples" sans intérêt avec de longs délais de grâce pour les pays les plus pauvres. La BIRD gagne de l'argent en partie grâce à l'effet Cantillon : elle emprunte à des conditions favorables auprès de ses créanciers et des acteurs du marché privé qui ont un accès plus direct à des capitaux moins chers, puis elle prête ces fonds à des conditions plus élevées aux pays pauvres qui n'ont pas cet accès.

Les prêts de la Banque mondiale sont traditionnellement axés sur des projets ou des secteurs spécifiques et visent à faciliter l'exportation de matières premières (par exemple, en finançant les routes, les tunnels, les barrages et les ports nécessaires à l'extraction des minerais et à leur commercialisation sur les marchés internationaux) et à transformer l'agriculture de consommation traditionnelle en agriculture industrielle ou en aquaculture, afin que les pays puissent exporter davantage de denrées alimentaires et de biens vers l'Occident.

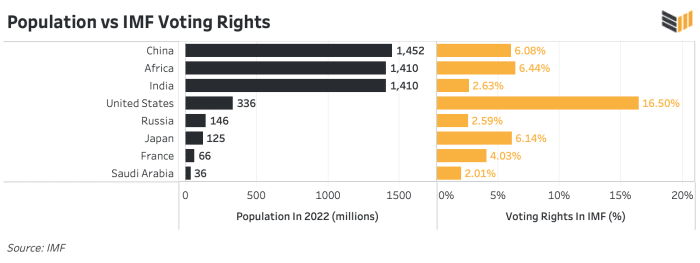

Les États membres de la Banque et du Fonds n'ont pas de droit de vote en fonction de leur population. L'influence a plutôt été conçue il y a sept décennies pour favoriser les États-Unis, l'Europe et le Japon par rapport au reste du monde. Cette domination ne s'est que légèrement affaiblie ces dernières années.

Aujourd'hui, les États-Unis détiennent toujours, et de loin, la plus grande part des voix, avec 15,6 % de la Banque et 16,5 % du Fonds, ce qui leur permet d'opposer leur veto à toute décision importante, qui requiert 85 % des voix dans chaque institution. Le Japon possède 7,35 % des voix à la Banque et 6,14 % au Fonds ; l'Allemagne 4,21 % et 5,31 % ; la France et le Royaume-Uni 3,87 % et 4,03 % chacun ; et l'Italie 2,49 % et 3,02 %.

En revanche, l'Inde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, ne dispose que de 3,04 % des voix à la Banque et de 2,63 % au Fonds : moins de pouvoir que son ancien maître colonial, malgré une population 20 fois plus importante. Les 1,4 milliard d'habitants de la Chine obtiennent 5,7 % à la Banque et 6,08 % au Fonds, soit à peu près la même part que les Pays-Bas, plus le Canada et l'Australie. Le Brésil et le Nigeria, les plus grands pays d'Amérique latine et d'Afrique, ont à peu près le même poids que l'Italie, une ancienne puissance impériale en plein déclin.

La petite Suisse, qui ne compte que 8,6 millions d'habitants, dispose de 1,47 % des voix à la Banque mondiale et de 1,17 % des voix au FMI, soit à peu près la même proportion que le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh et l'Éthiopie réunis, bien que leur population soit 90 fois moins nombreuse.

Ces parts de vote sont censées représenter approximativement la part de chaque pays dans l'économie mondiale, mais leur structure datant de l'époque impériale contribue à colorer la façon dont les décisions sont prises. Soixante-cinq ans après la décolonisation, les puissances industrielles dirigées par les États-Unis continuent d'exercer un contrôle plus ou moins total sur le commerce et les prêts mondiaux, tandis que les pays les plus pauvres n'ont en fait aucune voix.

Le G-5 (États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni et France) domine le conseil d'administration du FMI, même s'il ne représente qu'un pourcentage relativement faible de la population mondiale. Le G-10 plus l'Irlande, l'Australie et la Corée représentent plus de 50 % des voix, ce qui signifie qu'avec un peu de pression sur ses alliés, les États-Unis peuvent prendre des décisions, même sur des décisions de prêt spécifiques, qui nécessitent une majorité.

Pour compléter le pouvoir de prêt de mille milliards de dollars du FMI, le groupe de la Banque mondiale revendique plus de 350 milliards de dollars de prêts en cours dans plus de 150 pays. Ce crédit a connu un pic au cours des deux dernières années, les organisations sœurs ayant prêté des centaines de milliards de dollars aux gouvernements qui ont verrouillé leurs économies en réponse à la pandémie de COVID-19.

Au cours des derniers mois, la Banque et le Fonds ont commencé à orchestrer des opérations d'un milliard de dollars pour "sauver" des gouvernements mis en danger par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Ces clients sont souvent des violateurs des droits de l'homme qui empruntent sans la permission de leurs citoyens, lesquels seront en fin de compte responsables du remboursement du principal et des intérêts des prêts. Le FMI renfloue actuellement le dictateur égyptien Abdel Fattah El-Sisi - responsable du plus grand massacre de manifestants depuis la place Tiananmen - par exemple, avec 3 milliards de dollars. Pendant ce temps, la Banque mondiale déboursait, au cours de l'année écoulée, un prêt de 300 millions de dollars à un gouvernement éthiopien qui commettait un génocide au Tigré.

L'effet cumulé des politiques de la Banque et du Fonds est bien plus important que le montant papier de leurs prêts, car ce sont ces derniers qui déterminent l'aide bilatérale. On estime que "chaque dollar fourni au tiers monde par le FMI débloque quatre à sept dollars supplémentaires de nouveaux prêts et de refinancement de la part des banques commerciales et des gouvernements des pays riches". De même, si la Banque et le Fonds refusent de prêter à un pays donné, le reste du monde suit généralement le mouvement.

Il est difficile de surestimer l'impact considérable que la Banque et le Fonds ont eu sur les pays en développement, en particulier au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. En 1990 et à la fin de la guerre froide, le FMI avait accordé des crédits à 41 pays d'Afrique, 28 pays d'Amérique latine, 20 pays d'Asie, huit pays du Moyen-Orient et cinq pays d'Europe, touchant ainsi 3 milliards de personnes, soit ce qui était alors les deux tiers de la population mondiale. La Banque mondiale a accordé des prêts à plus de 160 pays. Elles restent les institutions financières internationales les plus importantes de la planète.

III. L'Ajustement Structurel

"L'ajustement est une tâche toujours nouvelle et sans fin".

- Otmar Emminger, ancien directeur du FMI et créateur du DTS

Aujourd'hui, les titres des journaux financiers sont remplis d'histoires sur les visites du FMI dans des pays comme le Sri Lanka et le Ghana. Le résultat est que le Fonds prête des milliards de dollars aux pays en crise en échange de ce que l'on appelle un ajustement structurel.

Dans le cadre d'un prêt pour ajustement structurel, les emprunteurs ne doivent pas seulement rembourser le principal plus les intérêts : ils doivent également accepter de modifier leur économie en fonction des exigences de la Banque et du Fonds. Ces exigences stipulent presque toujours que les clients doivent maximiser les exportations au détriment de la consommation intérieure.

Au cours de ses recherches pour cet essai, l'auteur a beaucoup appris du travail de Cheryl Payer, spécialiste du développement, qui a écrit des livres et des articles qui ont fait date sur l'influence de la Banque et du Fonds dans les années 1970, 1980 et 1990. L'auteur peut ne pas être d'accord avec les "solutions" de Payer - qui, comme celles de la plupart des critiques de la Banque et du Fonds, tendent à être socialistes - mais de nombreuses observations qu'elle fait sur l'économie mondiale restent vraies quelle que soit l'idéologie.

"C'est un objectif explicite et fondamental des programmes du FMI", écrit-elle, "de décourager la consommation locale afin de libérer des ressources pour l'exportation."

On n'insistera jamais assez sur ce point.

Le récit officiel est que la Banque et le Fonds ont été conçus pour "favoriser une croissance économique durable, promouvoir des niveaux de vie plus élevés et réduire la pauvreté." Mais les routes et les barrages construits par la Banque ne sont pas destinés à améliorer les transports et l'électricité pour les populations locales, mais plutôt à faciliter l'extraction de richesses par les multinationales. Et les renflouements accordés par le FMI ne visent pas à "sauver" un pays de la faillite - ce qui serait probablement la meilleure chose pour lui dans de nombreux cas - mais plutôt à lui permettre de payer sa dette avec encore plus de dette, afin que le prêt initial ne se transforme pas en un trou dans le bilan d'une banque occidentale.

Dans ses livres sur la Banque et le Fonds, Mme Payer décrit comment ces institutions prétendent que la conditionnalité de leurs prêts permet aux pays emprunteurs "d'atteindre une balance commerciale et des paiements plus saine." Mais le véritable objectif, dit-elle, est "de soudoyer les gouvernements pour les empêcher de procéder aux changements économiques qui les rendraient plus indépendants et autosuffisants." Lorsque les pays remboursent leurs prêts d'ajustement structurel, le service de la dette est prioritaire, et les dépenses intérieures doivent être "ajustées" à la baisse.

Les prêts du FMI étaient souvent alloués par le biais d'un mécanisme appelé "accord de confirmation", une ligne de crédit qui ne libérait les fonds que si le gouvernement emprunteur déclarait atteindre certains objectifs. De Djakarta à Lagos en passant par Buenos Aires, le personnel du FMI prenait l'avion (toujours en première classe ou en classe affaires) pour rencontrer des dirigeants non démocratiques et leur offrir des millions ou des milliards de dollars en échange de la mise en œuvre de leur plan économique.

Les demandes typiques du FMI sont les suivantes:

- Dévaluation de la monnaie

- Abolition ou réduction des contrôles des changes et des importations

- Réduction du crédit bancaire national

- Augmentation des taux d'intérêt

- Augmentation des taxes

- Fin des subventions à la consommation pour l'alimentation et l'énergie

- Plafonnement des salaires

- Restriction des dépenses publiques, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.

- Conditions juridiques favorables et incitations pour les multinationales

- La vente d'entreprises d'État et de droits sur les ressources naturelles à des prix de dumping.

La Banque mondiale avait également son propre livre de jeu. Payer en donne des exemples:

- Le désenclavement de régions auparavant isolées grâce à des investissements dans Les transports et les télécommunications

- L'aide aux multinationales dans le secteur minier

- Insister sur la production pour l'exportation

- La pression exercée sur les emprunteurs pour qu'ils améliorent les privilèges juridiques relatifs aux obligations fiscales des investissements étrangers

- S'opposer aux lois sur le salaire minimum et à l'activité syndicale

- Mettre fin aux protections des entreprises locales

- Financer des projets qui s'approprient les terres, l'eau et les forêts des populations pauvres pour les céder aux multinationales.

- Réduire la production manufacturière et alimentaire au détriment de l'exportation de ressources naturelles et de matières premières.

Les gouvernements du tiers monde ont historiquement été contraints d'accepter un ensemble de ces politiques - parfois connu sous le nom de "consensus de Washington" - afin de déclencher le déblocage continu des prêts de la Banque et du Fonds.

Les anciennes puissances coloniales ont tendance à concentrer leurs prêts de "développement" sur leurs anciennes colonies ou zones d'influence : La France en Afrique de l'Ouest, le Japon en Indonésie, la Grande-Bretagne en Afrique de l'Est et en Asie du Sud et les États-Unis en Amérique latine. Un exemple notable est la zone CFA, où 180 millions de personnes dans 15 pays africains sont encore obligées d'utiliser une monnaie coloniale française. À la suggestion du FMI, la France a dévalué le CFA de 50 % en 1994, dévastant l'épargne et le pouvoir d'achat de dizaines de millions de personnes vivant dans des pays allant du Sénégal à la Côte d'Ivoire en passant par le Gabon, tout cela pour rendre les exportations de matières premières plus compétitives.

Le résultat des politiques de la Banque et du Fonds sur le tiers-monde a été remarquablement similaire à ce qui a été vécu sous l'impérialisme traditionnel : déflation salariale, perte d'autonomie et dépendance agricole. La grande différence est que dans le nouveau système, l'épée et le fusil ont été remplacés par une dette militarisée.

Au cours des 30 dernières années, l'ajustement structurel s'est intensifié en ce qui concerne le nombre moyen de conditions dans les prêts accordés par la Banque et le Fonds. Avant 1980, la Banque ne faisait généralement pas de prêts d'ajustement structurel, la plupart des prêts étaient spécifiques à un projet ou à un secteur. Mais depuis lors, les prêts de sauvetage "dépensez-les comme vous voulez" assortis de contreparties économiques sont devenus une part croissante de la politique de la Banque. Pour le FMI, ils sont l'élément vital de sa politique.

Par exemple, lorsque le FMI a renfloué la Corée du Sud et l'Indonésie avec des paquets de 57 et 43 milliards de dollars pendant la crise financière asiatique de 1997, il a imposé de lourdes conditions. Les emprunteurs ont dû signer des accords qui "ressemblaient plus à des arbres de Noël qu'à des contrats, avec entre 50 et 80 conditions détaillées couvrant tout, de la déréglementation des monopoles de l'ail aux taxes sur les aliments pour bétail et aux nouvelles lois environnementales", selon le politologue Mark S. Copelvitch.

Une analyse de 2014 a montré que le FMI avait attaché, en moyenne, 20 conditions à chaque prêt qu'il a accordé au cours des deux années précédentes, une augmentation historique. Des pays comme la Jamaïque, la Grèce et Chypre ont emprunté ces dernières années avec une moyenne de 35 conditions chacun. Il convient de noter que les conditions de la Banque et du Fonds n'ont jamais inclus de protection de la liberté d'expression ou des droits de l'homme, ni de restrictions des dépenses militaires ou des violences policières.

Un autre aspect de la politique de la Banque et du Fonds est ce que l'on appelle le "double prêt" : de l'argent est prêté pour construire, par exemple, un barrage hydroélectrique, mais la majeure partie, voire la totalité, de l'argent est versée à des entreprises occidentales. Ainsi, le contribuable du tiers monde doit payer le principal et les intérêts, et le Nord est doublement remboursé.

Le contexte de ce double prêt est le suivant : les États dominants accordent des crédits, par l'intermédiaire de la Banque et du Fonds, à d'anciennes colonies, où les dirigeants locaux dépensent souvent l'argent frais en le reversant directement aux multinationales qui profitent des services de conseil, de construction ou d'importation. La dévaluation de la monnaie, le contrôle des salaires et le resserrement du crédit bancaire qui s'ensuivent et qui sont imposés par l'ajustement structurel de la Banque et du Fonds désavantagent les entrepreneurs locaux qui sont coincés dans un système fiat isolé et qui s'effondre, et profitent aux multinationales qui sont natives du dollar, de l'euro ou du yen.

Une autre source essentielle pour cet auteur a été le livre magistral "The Lords of Poverty" de l'historien Graham Hancock, écrit pour réfléchir sur les cinq premières décennies de la politique de la Banque et du Fonds et de l'aide étrangère en général.

"La Banque mondiale, écrit Hancock, est la première à admettre que sur chaque dizaine de dollars qu'elle reçoit, environ 7 dollars sont en fait dépensés en biens et services provenant des riches pays industrialisés."

Dans les années 1980, alors que le financement de la Banque se développait rapidement dans le monde, il a noté que "pour chaque dollar d'impôt américain versé, 82 cents sont immédiatement retournés aux entreprises américaines sous forme de bons de commande." Cette dynamique s'applique non seulement aux prêts mais aussi à l'aide. Par exemple, lorsque les États-Unis ou l'Allemagne envoient un avion de sauvetage dans un pays en crise, le coût du transport, de la nourriture, des médicaments et des salaires du personnel s'ajoute à ce qu'on appelle l'APD, ou "aide publique au développement". Dans les livres, cela ressemble à de l'aide et de l'assistance. Mais la majeure partie de l'argent est reversée directement aux entreprises occidentales et n'est pas investie localement.

En réfléchissant à la crise de la dette du tiers monde des années 1980, M. Hancock a noté que "70 cents sur chaque dollar d'aide américaine n'ont jamais quitté les États-Unis". Le Royaume-Uni, quant à lui, a dépensé un énorme 80% de son aide pendant cette période directement sur des biens et services britanniques.

"Une année", écrit Hancock, "les contribuables britanniques ont fourni 495 millions de livres aux agences d'aide multilatérale ; la même année, cependant, les entreprises britanniques ont reçu des contrats d'une valeur de 616 millions de livres." Selon Hancock, on pouvait "compter sur les agences multilatérales pour acheter des biens et services britanniques d'une valeur équivalente à 120% de la contribution multilatérale totale de la Grande-Bretagne."

On commence à voir comment "l'aide et l'assistance" que nous avons tendance à considérer comme charitable est en réalité tout le contraire.

Et comme le souligne Hancock, les budgets d'aide à l'étranger augmentent toujours, quel que soit le résultat. De même que les progrès sont la preuve que l'aide fonctionne, "l'absence de progrès est la preuve que le dosage a été insuffisant et doit être augmenté".

Certains défenseurs du développement, écrit-il, "soutiennent qu'il serait inopportun de refuser l'aide aux rapides (ceux qui progressent) ; d'autres, qu'il serait cruel de la refuser aux nécessiteux (ceux qui stagnent). L'aide est donc comme le champagne : en cas de succès, on la mérite, en cas d'échec, on en a besoin."

IV. Le Piège De La Dette

"Le concept de tiers monde ou de Sud et la politique d'aide publique sont indissociables. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Le tiers-monde est la création de l'aide étrangère : sans aide étrangère, il n'y a pas de tiers-monde."

- Péter Tamás Bauer

Selon la Banque mondiale, son objectif est "d'aider à élever le niveau de vie dans les pays en développement en canalisant les ressources financières des pays développés vers le monde en développement."

Mais que faire si la réalité est tout autre ?

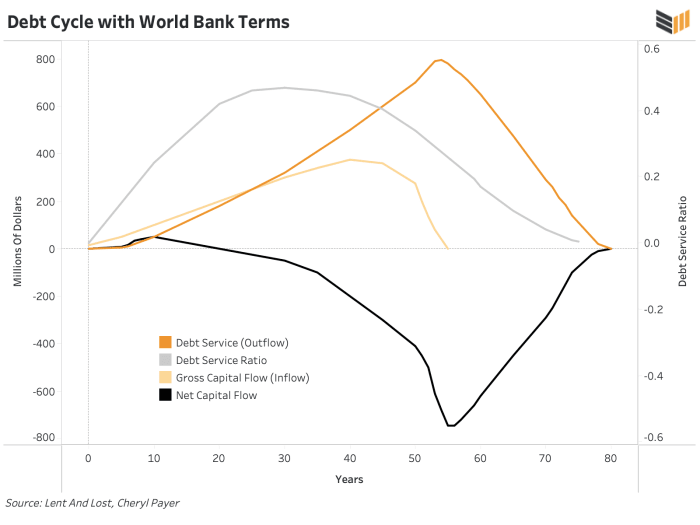

Dans un premier temps, à partir des années 1960, il y a eu un énorme flux de ressources des pays riches vers les pays pauvres. Cela était ostensiblement fait pour les aider à se développer. Payer écrit qu'il a longtemps été considéré comme "naturel" que les capitaux "circulent dans un seul sens, des économies industrielles développées vers le tiers monde."

Mais, comme elle nous le rappelle, "à un moment donné, l'emprunteur doit payer plus à son créancier que ce qu'il a reçu de lui et, sur la durée du prêt, cet excédent est beaucoup plus élevé que le montant initialement emprunté."

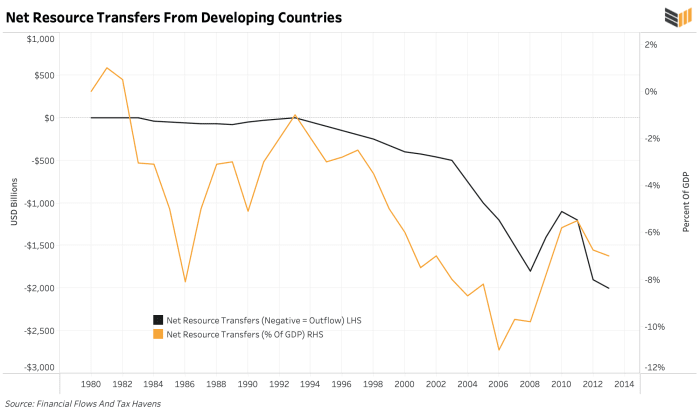

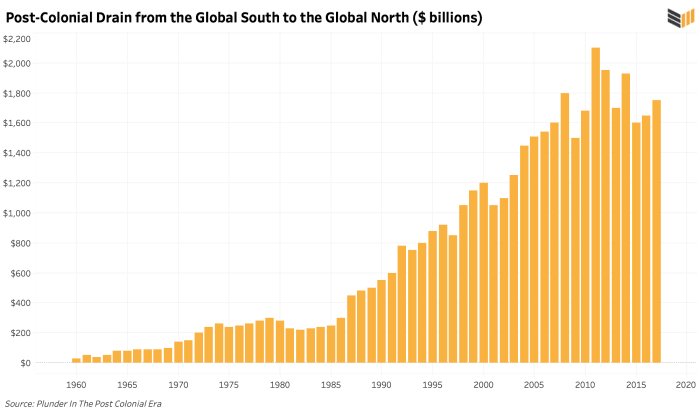

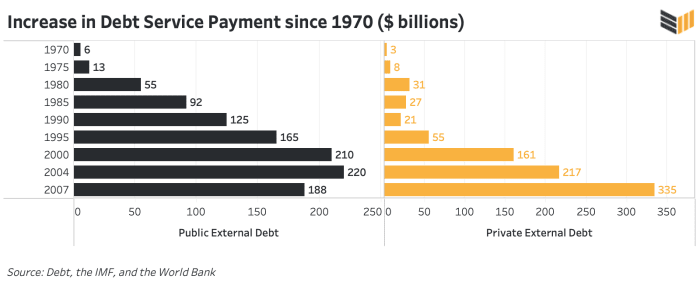

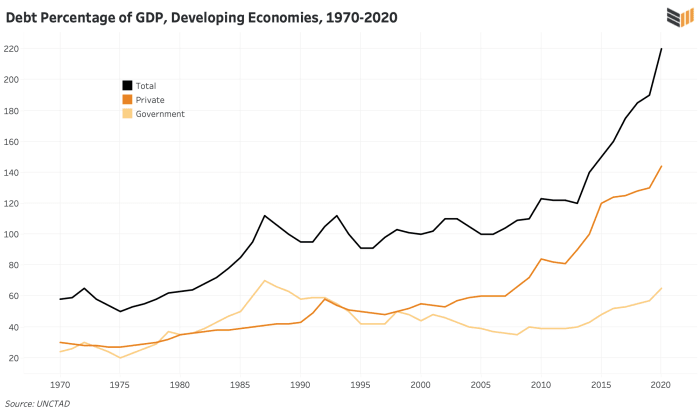

En économie mondiale, ce point s'est produit en 1982, lorsque le flux des ressources s'est définitivement inversé. Depuis lors, il y a un flux annuel net de fonds des pays pauvres vers les pays riches. Ce flux, qui s'élevait en moyenne à 30 milliards de dollars par an du Sud vers le Nord au milieu et à la fin des années 1980, s'élève aujourd'hui à plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Entre 1970 et 2007 - de la fin de l'étalon-or à la grande crise financière - le service de la dette payé par les pays pauvres aux pays riches a atteint 7,15 trillions de dollars.

Pour donner un exemple de ce à quoi cela peut ressembler pour une année donnée, en 2012, les pays en développement ont reçu 1300 milliards de dollars, tous revenus, aides et investissements confondus. Mais cette même année, plus de 3 300 milliards de dollars sont sortis. En d'autres termes, selon l'anthropologue Jason Hickel, "les pays en développement ont envoyé 2 000 milliards de dollars de plus au reste du monde qu'ils n'en ont reçu."

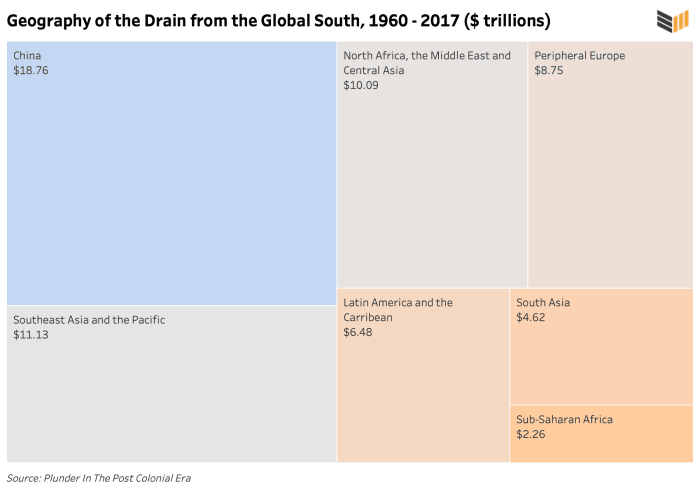

Lorsque tous les flux ont été additionnés de 1960 à 2017, une sombre vérité est apparue : 62000 milliards de dollars ont été drainés hors du monde en développement, l'équivalent de 620 plans Marshall en dollars d'aujourd'hui.

Le FMI et la Banque mondiale étaient censés régler les problèmes de balance des paiements et aider les pays pauvres à devenir plus forts et plus durables. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit.

"Pour chaque dollar d'aide que les pays en développement reçoivent", écrit Hickel, "ils perdent 24 dollars en sorties nettes de capitaux." Au lieu de mettre fin à l'exploitation et aux échanges inégaux, les études montrent que les politiques d'ajustement structurel les ont fait croître de façon massive.

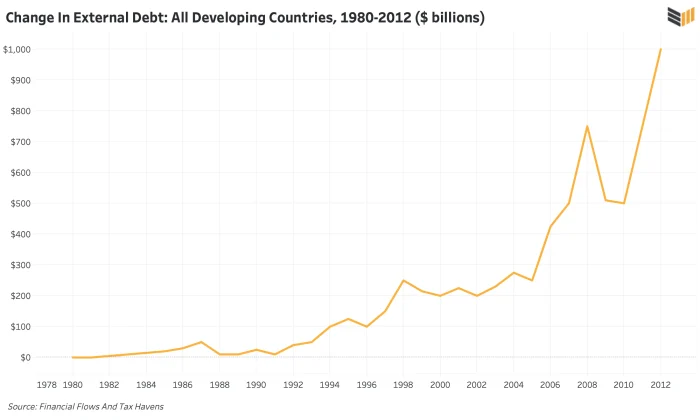

Depuis 1970, la dette publique extérieure des pays en développement est passée de 46 milliards de dollars à 8,7 trillions de dollars. Au cours des 50 dernières années, des pays comme l'Inde, les Philippines ou le Congo doivent désormais à leurs anciens maîtres coloniaux 189 fois le montant qu'ils devaient en 1970. Rien que pour le paiement des intérêts, ils ont payé 4,2 trillions de dollars depuis 1980.

Même Payer - dont le livre de 1974 "The Debt Trap" utilisait des données sur les flux économiques pour montrer comment le FMI piégeait les pays pauvres en les encourageant à emprunter plus qu'ils ne pouvaient rembourser - serait choqué par l'ampleur du piège de la dette d'aujourd'hui.

Son observation selon laquelle "le citoyen moyen des États-Unis ou d'Europe n'est peut-être pas conscient de cette énorme fuite de capitaux de régions du monde qu'il considère comme pitoyablement pauvres" est toujours d'actualité. À sa propre honte, l'auteur ne connaissait pas la véritable nature du flux mondial de fonds et a simplement supposé que les pays riches subventionnaient les pays pauvres avant de se lancer dans les recherches pour ce projet. Le résultat final est un véritable système de Ponzi, dans lequel, dans les années 1970, la dette du tiers-monde était si importante qu'il n'était possible de la rembourser qu'avec de nouvelles dettes. Il en a été de même depuis lors.

De nombreux détracteurs de la Banque et du Fonds partent du principe que ces institutions travaillent avec le cœur au bon endroit, et que lorsqu'elles échouent, c'est à cause d'erreurs, de gaspillage ou de mauvaise gestion.

La thèse de cet essai est que ce n'est pas vrai, et que les objectifs fondamentaux du Fonds et de la Banque ne sont pas de résoudre le problème de la pauvreté, mais plutôt d'enrichir les nations créancières au détriment des nations pauvres.

L'auteur ne veut tout simplement pas croire qu'un flux permanent de fonds des pays pauvres vers les pays riches depuis 1982 est une "erreur". Le lecteur peut contester que cet arrangement soit intentionnel, et peut plutôt penser qu'il s'agit d'un résultat structurel inconscient. La différence importe peu pour les milliards de personnes que la Banque et le Fonds ont appauvries.

V. Remplacer La Fuite Des Ressources Coloniales

"Je suis tellement fatigué d'attendre. N'est-ce pas le cas pour vous, que le monde devienne bon, beau et gentil ? Prenons un couteau et coupons le monde en deux - et voyons quels vers mangent l'écorce."

- Langston Hughes

À la fin des années 1950, l'Europe et le Japon s'étaient largement remis de la guerre et avaient renoué avec une croissance industrielle significative, tandis que les pays du tiers monde manquaient de fonds. Malgré des bilans sains dans les années 1940 et au début des années 1950, les pays pauvres exportateurs de matières premières ont connu des problèmes de balance des paiements lorsque la valeur de leurs produits de base s'est effondrée à la suite de la guerre de Corée. C'est alors que le piège de la dette a commencé, et que la Banque et le Fonds ont ouvert les vannes de ce qui allait devenir des milliers de milliards de dollars de prêts.

Cette époque marque également la fin officielle du colonialisme, les empires européens se retirant de leurs possessions impériales. L'hypothèse de base du développement international est que la réussite économique des nations est due "principalement à leurs conditions internes". Les pays à revenu élevé ont connu le succès économique", selon la théorie, "grâce à une bonne gouvernance, des institutions fortes et des marchés libres. Les pays à faible revenu n'ont pas réussi à se développer parce qu'ils n'ont pas ces éléments, ou parce qu'ils souffrent de corruption, de bureaucratie et d'inefficacité."

C'est certainement vrai. Mais une autre raison majeure pour laquelle les pays riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres est que les premiers ont pillé les seconds pendant des centaines d'années au cours de la période coloniale.

"La révolution industrielle britannique", écrit Jason Hickel, "dépendait en grande partie du coton, qui était cultivé sur des terres appropriées par la force aux Américains indigènes, avec une main-d'œuvre appropriée aux Africains réduits en esclavage. D'autres intrants essentiels dont les fabricants britanniques avaient besoin - chanvre, bois, fer, céréales - étaient produits par le travail forcé sur des domaines de serfs en Russie et en Europe de l'Est. Pendant ce temps, l'extraction britannique de l'Inde et d'autres colonies finançait plus de la moitié du budget intérieur du pays, payant les routes, les bâtiments publics, l'État-providence - tous les marchés du développement moderne - tout en permettant l'achat des intrants matériels nécessaires à l'industrialisation."

La dynamique du vol a été décrite par Utsa et Prabhat Patnaik dans leur livre "Capital And Imperialism" : les puissances coloniales comme l'empire britannique utilisaient la violence pour extraire les matières premières des pays faibles, créant ainsi une "fuite coloniale" de capitaux qui dopaient et subventionnaient la vie à Londres, Paris et Berlin. Les nations industrielles transformaient ces matières premières en produits manufacturés et les revendaient aux nations plus faibles, réalisant ainsi des bénéfices massifs tout en évinçant la production locale. Et - point crucial - elles maintiendraient l'inflation au niveau national en supprimant les salaires dans les territoires coloniaux. Soit par l'esclavage pur et simple, soit en payant bien en dessous du taux du marché mondial.

Lorsque le système colonial a commencé à vaciller, le monde financier occidental a été confronté à une crise. Les Patnaiks affirment que la Grande Dépression n'est pas seulement le résultat de changements dans la politique monétaire occidentale, mais aussi du ralentissement de la fuite des capitaux coloniaux. Le raisonnement est simple : les pays riches avaient construit un tapis roulant de ressources provenant des pays pauvres, et lorsque ce tapis s'est rompu, tout le reste s'est écroulé. Entre les années 1920 et 1960, le colonialisme politique a pratiquement disparu. La Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Belgique et d'autres empires ont été contraints d'abandonner le contrôle de plus de la moitié du territoire et des ressources du monde.

Comme l'écrivent les Patnaiks, l'impérialisme est "un arrangement pour imposer la déflation des revenus à la population du tiers-monde afin d'obtenir ses produits de base sans se heurter au problème de l'augmentation du prix de l'offre."

Après 1960, c'est devenu la nouvelle fonction de la Banque mondiale et du FMI : recréer la fuite coloniale des pays pauvres vers les pays riches qui était autrefois entretenue par l'impérialisme pur et dur.

Les responsables américains, européens et japonais voulaient atteindre l'"équilibre interne", autrement dit le plein emploi. Mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas y parvenir par le biais de subventions à l'intérieur d'un système isolé, sous peine de voir l'inflation galoper. Pour atteindre leur objectif, il leur fallait un apport extérieur de la part des pays plus pauvres. La plus-value supplémentaire extraite par le noyau dur des travailleurs de la périphérie est connue sous le nom de "rente impérialiste". Si les pays industriels pouvaient obtenir des matériaux et une main-d'œuvre moins chers, puis revendre les produits finis avec un bénéfice, ils pourraient se rapprocher de l'économie de rêve des technocrates. Et leur souhait a été exaucé : en 2019, les salaires versés aux travailleurs du monde en développement représentaient 20% du niveau des salaires versés aux travailleurs du monde développé.

Pour illustrer la façon dont la Banque a recréé la dynamique de drainage coloniale, Payer donne le cas classique de la Mauritanie des années 1960, dans le nord-ouest de l'Afrique. Un projet minier appelé MIFERMA a été signé par les occupants français avant que la colonie ne devienne indépendante. L'accord a fini par devenir "un simple projet d'enclave à l'ancienne : une ville dans un désert et un chemin de fer menant à l'océan", car l'infrastructure était uniquement axée sur l'exportation de minéraux vers les marchés internationaux. En 1969, alors que la mine représentait 30% du PIB de la Mauritanie et 75% de ses exportations, 72% des revenus étaient envoyés à l'étranger, et "pratiquement tous les revenus distribués localement aux employés s'évaporaient dans les importations." Lorsque les mineurs ont protesté contre cet arrangement néocolonial, les forces de sécurité les ont sauvagement réprimés.

Le MIFERMA est un exemple stéréotypé du type de "développement" qui serait imposé au tiers monde partout, de la République dominicaine à Madagascar en passant par le Cambodge. Et tous ces projets se sont rapidement développés dans les années 1970, grâce au système des pétrodollars.

Après 1973, les pays arabes de l'OPEP, qui disposaient d'énormes excédents grâce à la montée en flèche des prix du pétrole, ont englouti leurs bénéfices dans des dépôts et des trésoreries dans les banques occidentales, qui avaient besoin d'un endroit où prêter leurs ressources croissantes. Les dictateurs militaires d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie faisaient d'excellentes cibles : ils avaient des préférences temporelles élevées et étaient heureux d'emprunter sur les générations futures.

Le "put FMI" a contribué à accélérer la croissance des prêts : les banques privées ont commencé à croire (à juste titre) que le FMI renflouerait les pays en cas de défaillance, protégeant ainsi leurs investissements. De plus, au milieu des années 1970, les taux d'intérêt étaient souvent en territoire réel négatif, ce qui encourageait encore plus les emprunteurs. Cette situation, combinée à l'insistance du président de la Banque mondiale, Robert McNamara, pour que l'aide augmente de façon spectaculaire, a entraîné une frénésie d'endettement. Les banques américaines, par exemple, ont augmenté leur portefeuille de prêts au tiers monde de 300% pour atteindre 450 milliards de dollars entre 1978 et 1982.

Le problème est que ces prêts étaient en grande partie des accords de taux d'intérêt flottants, et quelques années plus tard, ces taux ont explosé lorsque la Réserve fédérale américaine a augmenté le coût global du capital de près de 20 %. Le fardeau croissant de la dette, combiné au choc pétrolier de 1979 et à l'effondrement mondial du prix des matières premières qui alimentent la valeur des exportations des pays en développement, a ouvert la voie à la crise de la dette du tiers monde. Pour ne rien arranger, une très faible partie de l'argent emprunté par les gouvernements pendant la frénésie de la dette a été investie dans le citoyen moyen.

Dans leur livre bien nommé "Debt Squades", les journalistes d'investigation Sue Branford et Bernardo Kucinski expliquent qu'entre 1976 et 1981, les gouvernements latins (dont 18 sur 21 étaient des dictatures) ont emprunté 272,9 milliards de dollars. Sur ce montant, 91,6 % ont été consacrés au service de la dette, à la fuite des capitaux et à la constitution de réserves du régime. Seuls 8,4 % ont été utilisés pour des investissements nationaux, et même sur ce montant, une grande partie a été gaspillée.

Carlos Ayuda, défenseur de la société civile brésilienne, a décrit de manière saisissante l'effet de la fuite des capitaux alimentée par les pétrodollars sur son propre pays :

"La dictature militaire a utilisé les prêts pour investir dans d'énormes projets d'infrastructure - en particulier des projets énergétiques... l'idée derrière la création d'un énorme barrage et d'une usine hydroélectrique au milieu de l'Amazonie, par exemple, était de produire de l'aluminium pour l'exporter vers le Nord... le gouvernement a contracté d'énormes prêts et investi des milliards de dollars dans la construction du barrage de Tucuruí à la fin des années 1970, détruisant les forêts indigènes et déplaçant un nombre massif d'indigènes et de ruraux pauvres qui vivaient là depuis des générations. Le gouvernement aurait bien rasé les forêts, mais les délais étaient si courts qu'il a utilisé l'agent orange pour défolier la région, puis a immergé sous l'eau les troncs d'arbres sans feuilles... l'énergie de la centrale hydroélectrique [était alors] vendue entre 13 et 20 dollars par mégawatt alors que le prix réel de production était de 48 dollars. Les contribuables ont donc fourni des subventions, finançant une énergie bon marché pour que les sociétés transnationales puissent vendre notre aluminium sur le marché international."

En d'autres termes, le peuple brésilien a payé des créanciers étrangers pour le service de destruction de son environnement, de déplacement des masses et de vente de ses ressources.

Aujourd'hui, la fuite des pays à revenu faible ou intermédiaire est stupéfiante. En 2015, elle s'élevait à 10,1 milliards de tonnes de matières premières et 182 millions d'années-personnes de travail : 50 % de tous les biens et 28 % de toute la main-d'œuvre utilisée cette année-là par les pays à revenu élevé.

VI. Une Danse Avec Les Dictateurs

"C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute."

- Franklin Delano Roosevelt

Bien sûr, il faut deux parties pour finaliser un prêt de la Banque ou du Fonds. Le problème est que l'emprunteur est généralement un dirigeant non élu ou non responsable, qui prend la décision sans consulter et sans mandat populaire de ses citoyens.

Comme l'écrit Payer dans "The Debt Trap", "les programmes du FMI sont politiquement impopulaires, pour les très bonnes raisons concrètes qu'ils nuisent aux entreprises locales et dépriment le revenu réel de l'électorat. Un gouvernement qui tente d'appliquer les conditions de la lettre d'intention qu'il a adressée au FMI a toutes les chances d'être démis de ses fonctions par les électeurs."

Le FMI préfère donc travailler avec des clients non démocratiques qui peuvent plus facilement révoquer des juges gênants et réprimer les manifestations de rue. Selon M. Payer, les coups d'État militaires au Brésil en 1964, en Turquie en 1960, en Indonésie en 1966, en Argentine en 1966 et aux Philippines en 1972 sont des exemples de dirigeants opposés au FMI qui ont été remplacés par la force par des dirigeants favorables au FMI. Même si le Fonds n'a pas été directement impliqué dans le coup d'État, dans chacun de ces cas, il est arrivé avec enthousiasme quelques jours, semaines ou mois plus tard pour aider le nouveau régime à mettre en œuvre l'ajustement structurel.

La Banque et le Fonds partagent la même volonté de soutenir les gouvernements abusifs. Il est peut-être surprenant de constater que c'est la Banque qui a lancé cette tradition. Selon le chercheur en développement Kevin Danaher, "le triste bilan de la Banque en matière de soutien aux régimes militaires et aux gouvernements qui violaient ouvertement les droits de l'homme a commencé le 7 août 1947, avec un prêt de 195 millions de dollars pour la reconstruction des Pays-Bas. Dix-sept jours avant que la Banque n'approuve ce prêt, les Pays-Bas avaient déclenché une guerre contre les nationalistes anticolonialistes dans leur immense empire d'outre-mer des Indes orientales, qui avait déjà déclaré son indépendance sous le nom de République d'Indonésie."

"Les Néerlandais, écrit Danaher, ont envoyé 145 000 soldats (d'une nation qui ne comptait que 10 millions d'habitants à l'époque et qui luttait économiquement à 90 % de la production de 1939) et ont lancé un blocus économique total des zones tenues par les nationalistes, provoquant une faim considérable et des problèmes sanitaires parmi les 70 millions d'habitants de l'Indonésie."

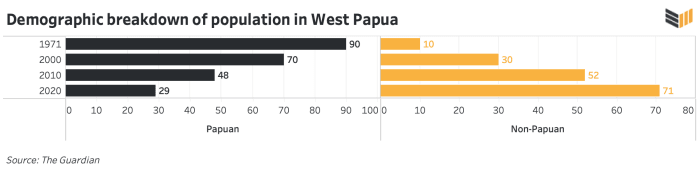

Au cours de ses premières décennies, la Banque a financé de nombreux projets coloniaux de ce type, dont 28 millions de dollars pour la Rhodésie de l'apartheid en 1952, ainsi que des prêts à l'Australie, au Royaume-Uni et à la Belgique pour "développer" des possessions coloniales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Kenya et au Congo belge.

En 1966, la Banque a directement défié les Nations unies, "continuant à prêter de l'argent à l'Afrique du Sud et au Portugal malgré les résolutions de l'Assemblée générale demandant à toutes les agences affiliées à l'ONU de cesser leur soutien financier aux deux pays", selon Danaher.

Danaher écrit que "la domination coloniale de l'Angola et du Mozambique par le Portugal et l'apartheid de l'Afrique du Sud étaient des violations flagrantes de la charte de l'ONU. Mais la Banque a fait valoir que l'article IV, section 10 de sa charte, qui interdit l'ingérence dans les affaires politiques de tout membre, l'obligeait légalement à ignorer les résolutions de l'ONU. En conséquence, la Banque a approuvé des prêts de 10 millions de dollars au Portugal et de 20 millions de dollars à l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution des Nations unies."

Parfois, la préférence de la Banque pour la tyrannie était flagrante : elle a cessé de prêter au gouvernement Allende, démocratiquement élu au Chili, au début des années 1970, mais peu après, elle a commencé à prêter d'énormes quantités d'argent à la Roumanie de Ceausescu, l'un des pires États policiers du monde. C'est également un exemple qui montre que la Banque et le Fonds, contrairement à ce que l'on croit généralement, ne se contentaient pas de prêter selon les lignes idéologiques de la guerre froide : pour chaque client de droite d'Augusto Pinochet Ugarte ou de Jorge Rafael Videla, il y avait un Josip Broz Tito ou un Julius Nyerere de gauche.

En 1979, note Danaher, 15 des gouvernements les plus répressifs du monde recevront un bon tiers de tous les prêts de la Banque. Et ce, même après que le Congrès américain et l'administration Carter aient mis fin à l'aide accordée à quatre de ces 15 pays - l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et l'Éthiopie - pour "violations flagrantes des droits de l'homme". Quelques années plus tard, au Salvador, le FMI a accordé un prêt de 43 millions de dollars à la dictature militaire, quelques mois seulement après que ses forces aient commis le plus grand massacre de l'Amérique latine de l'époque de la guerre froide en anéantissant le village d'El Mozote.

Plusieurs livres ont été écrits sur la Banque et le Fonds en 1994, à l'occasion des rétrospectives des 50 ans des institutions de Bretton Woods. "Perpetuating Poverty" de Ian Vàsquez et Doug Bandow est l'une de ces études, particulièrement précieuse car elle propose une analyse libertaire. La plupart des études critiques de la Banque et du Fonds proviennent de la gauche : mais Vásquez et Bandow, du Cato Institute, ont constaté bon nombre des mêmes problèmes.

"La Chine devait 600 millions de dollars au Fonds à la fin de 1989 ; en janvier 1990, quelques mois seulement après que le sang eut séché sur la place Tiananmen à Pékin, le FMI a organisé un séminaire sur la politique monétaire dans la ville."

Vásquez et Bandow mentionnent d'autres clients tyranniques, de la Birmanie militaire au Chili de Pinochet, en passant par le Laos, le Nicaragua d'Anastasio Somoza Debayle et des Sandinistes, la Syrie et le Vietnam.

"Le FMI, disent-ils, a rarement rencontré une dictature qu'il n'aimait pas".

Vásquez et Bandow détaillent la relation de la Banque avec le régime marxiste-léniniste de Mengistu Haile Mariam en Éthiopie, où elle a fourni jusqu'à 16 % du budget annuel du gouvernement alors que celui-ci affichait l'un des pires bilans au monde en matière de droits de l'homme. Le crédit de la Banque est arrivé au moment où les forces de Mengistu "rassemblaient les gens dans des camps de concentration et des fermes collectives". Ils soulignent également comment la Banque a donné 16 millions de dollars au régime soudanais alors qu'il chassait 750 000 réfugiés de Khartoum dans le désert, et comment elle a donné des centaines de millions de dollars à l'Iran - une dictature théocratique brutale - et au Mozambique, dont les forces de sécurité étaient tristement célèbres pour leurs tortures, leurs viols et leurs exécutions sommaires.

Dans son livre de 2011 intitulé "Defeating Dictators", le célèbre économiste du développement ghanéen George Ayittey a détaillé une longue liste d'"autocrates bénéficiaires d'aide" : Paul Biya, Idriss Déby, Lansana Conté, Paul Kagame, Yoweri Museveni, Hun Sen, Islam Karimov, Nursultan Nazarbayev et Emomali Rahmon. Il a souligné que le Fonds avait dispensé 75 milliards de dollars à ces neuf tyrans seulement.

En 2014, un rapport a été publié par le Consortium international des journalistes d'investigation, alléguant que le gouvernement éthiopien avait utilisé une partie d'un prêt de 2 milliards de dollars de la Banque pour déplacer de force 37 883 familles autochtones Anuak. Cela représentait 60 % de la totalité de la province de Gambella du pays. Les soldats ont "battu, violé et tué" les Anuak qui refusaient de quitter leur maison. Les atrocités étaient si graves que le Sud-Soudan a accordé le statut de réfugié aux Anuaks qui affluaient de l'Éthiopie voisine. Un rapport de Human Rights Watch indique que les terres volées ont ensuite été "louées par le gouvernement à des investisseurs" et que l'argent de la Banque a été "utilisé pour payer les salaires des fonctionnaires du gouvernement qui ont aidé à réaliser les expulsions." La Banque a approuvé de nouveaux financements pour ce programme de "villagisation", même après que des allégations de violations massives des droits de l'homme aient émergé.

Ce serait une erreur d'omettre le Zaïre de Mobutu Sese Soko dans cet essai. Bénéficiaire de milliards de dollars de crédits de la Banque et du Fonds pendant son règne sanglant de 32 ans, Mobutu a empoché 30% de l'aide et de l'assistance reçues et a laissé son peuple mourir de faim. Il s'est plié à 11 ajustements structurels du FMI : lors de l'un d'entre eux, en 1984, 46 000 enseignants de l'enseignement public ont été licenciés et la monnaie nationale a été dévaluée de 80 %. Mobutu a qualifié cette austérité de "pilule amère que nous n'avons d'autre choix que d'avaler", mais n'a vendu aucune de ses 51 Mercedes, aucun de ses 11 châteaux en Belgique ou en France, ni même son Boeing 747 ou son château espagnol du XVIe siècle.

Le revenu par habitant a diminué en moyenne de 2,2% chaque année de son règne, laissant plus de 80 % de la population dans une pauvreté absolue. Les enfants mouraient couramment avant l'âge de cinq ans et le syndrome du ventre gonflé était endémique. On estime que Mobutu a personnellement volé 5 milliards de dollars et qu'il a présidé à la fuite de 12 milliards de dollars de capitaux, ce qui aurait été plus que suffisant pour effacer la dette de 14 milliards de dollars du pays au moment de son éviction. Il a pillé et terrorisé son peuple, et n'aurait pas pu le faire sans la Banque et le Fonds, qui ont continué à le renflouer alors qu'il était évident qu'il ne rembourserait jamais ses dettes.

Cela dit, le véritable exemple de l'affection de la Banque et du Fonds pour les dictateurs est peut-être Ferdinand Marcos. En 1966, lorsque Marcos est arrivé au pouvoir, les Philippines étaient le deuxième pays le plus prospère d'Asie, et la dette extérieure du pays s'élevait à environ 500 millions de dollars. Lorsque Marcos a été destitué en 1986, la dette s'élevait à 28,1 milliards de dollars.

Comme l'écrit Graham Hancock dans "Lords Of Poverty", la plupart de ces prêts "ont été contractés pour financer des programmes de développement extravagants qui, bien que sans intérêt pour les pauvres, ont flatté l'énorme ego du chef de l'État... une enquête minutieuse de deux ans a établi sans contestation possible qu'il avait personnellement exproprié et envoyé hors des Philippines plus de 10 milliards de dollars. Une grande partie de cet argent - qui, bien sûr, aurait dû être à la disposition de l'État et du peuple philippins - avait disparu à jamais dans des comptes bancaires suisses."

"100 millions de dollars, écrit Hancock, ont été versés pour la collection d'art d'Imelda Marcos... ses goûts étaient éclectiques et comprenaient six maîtres anciens achetés à la galerie Knodeler de New York pour 5 millions de dollars, une toile de Francis Bacon fournie par la galerie Marlborough de Londres, et un Michel-Ange, 'Madone et enfant' acheté à Mario Bellini à Florence pour 3,5 millions de dollars."

"Au cours de la dernière décennie du régime Marcos, dit-il, alors que de précieux trésors artistiques étaient accrochés aux murs des penthouse de Manhattan et de Paris, les Philippines avaient des normes nutritionnelles inférieures à celles de toute autre nation d'Asie, à l'exception du Cambodge déchiré par la guerre."

Pour contenir l'agitation populaire, Hancock écrit que Marcos a interdit les grèves et que "l'organisation syndicale était proscrite dans toutes les industries clés et dans l'agriculture. Des milliers de Philippins ont été emprisonnés pour s'être opposés à la dictature et beaucoup ont été torturés et tués. Pendant ce temps, le pays restait constamment classé parmi les principaux bénéficiaires de l'aide au développement des États-Unis et de la Banque mondiale."

Après avoir chassé Marcos, le peuple philippin devait encore payer une somme annuelle comprise entre 40 et 50 % de la valeur totale de ses exportations "juste pour couvrir les intérêts des dettes étrangères contractées par Marcos".

On pourrait penser qu'après avoir évincé Marcos, le peuple philippin n'aurait plus à payer la dette qu'il a contractée en son nom sans le consulter. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées dans la pratique. En théorie, ce concept est appelé "dette odieuse" et a été inventé par les États-Unis en 1898 lorsqu'ils ont répudié la dette de Cuba après l'éviction des forces espagnoles de l'île.

Les dirigeants américains ont déterminé que les dettes "contractées pour subjuguer un peuple ou le coloniser" n'étaient pas légitimes. Mais la Banque et le Fonds n'ont jamais suivi ce précédent au cours de leurs 75 années d'activité. Ironiquement, le FMI a publié sur son site web un article suggérant que Somoza, Marcos, l'Afrique du Sud de l'apartheid, le "Baby Doc" d'Haïti et le Sani Abacha du Nigeria ont tous emprunté des milliards de manière illégitime, et que la dette devrait être effacée pour leurs victimes, mais cette suggestion reste sans suite.

Techniquement et moralement parlant, un grand pourcentage de la dette du tiers-monde devrait être considéré comme "odieux" et ne plus être dû par la population si leur dictateur était chassé. Après tout, dans la plupart des cas, les citoyens qui remboursent les emprunts n'ont pas élu leur dirigeant et n'ont pas choisi d'emprunter les crédits qu'ils ont contractés contre leur avenir.

En juillet 1987, le leader révolutionnaire Thomas Sankara a prononcé un discours devant l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en Éthiopie, dans lequel il a refusé de payer la dette coloniale du Burkina Faso et a encouragé les autres nations africaines à le rejoindre.

Nous ne pouvons pas payer, a-t-il dit, car nous ne sommes pas responsables de cette dette."

Sankara est célèbre pour avoir boycotté le FMI et refusé l'ajustement structurel. Trois mois après son discours à l'OUA, il a été assassiné par Blaise Compaoré, qui allait mettre en place son propre régime militaire de 27 ans, qui recevrait quatre prêts d'ajustement structurel du FMI et emprunterait des dizaines de fois à la Banque mondiale pour divers projets d'infrastructure et d'agriculture. Depuis la mort de Sankara, peu de chefs d'État ont été disposés à prendre position pour répudier leurs dettes.

L'Irak constitue une exception de taille : après l'invasion américaine et l'éviction de Saddam Hussein en 2003, les autorités américaines ont réussi à faire considérer comme "odieuse" et à faire annuler une partie de la dette contractée par Hussein. Mais il s'agissait d'un cas unique : les milliards de personnes qui ont souffert sous les colonisateurs ou les dictateurs, et qui ont depuis été contraintes de payer leurs dettes plus les intérêts, n'ont pas bénéficié de ce traitement spécial.

Ces dernières années, le FMI a même agi comme une force contre-révolutionnaire contre les mouvements démocratiques. Dans les années 1990, le Fonds a été largement critiqué à gauche et à droite pour avoir contribué à déstabiliser l'ancienne Union soviétique, qui a sombré dans le chaos économique et s'est transformée en dictature de Vladimir Poutine. En 2011, alors que les manifestations du printemps arabe émergeaient à travers le Moyen-Orient, le partenariat de Deauville avec les pays arabes en transition a été formé et s'est réuni à Paris.

Grâce à ce mécanisme, la Banque et le Fonds ont mené des offres de prêts massifs au Yémen, à la Tunisie, à l'Égypte, au Maroc et à la Jordanie - des "pays arabes en transition" - en échange d'un ajustement structurel. En conséquence, la dette extérieure de la Tunisie est montée en flèche, déclenchant deux nouveaux prêts du FMI, marquant la première fois que le pays empruntait au Fonds depuis 1988. Les mesures d'austérité associées à ces prêts ont entraîné la dévaluation du dinar tunisien, ce qui a provoqué une flambée des prix. Des manifestations nationales ont éclaté alors que le gouvernement continuait à suivre le plan du Fonds en gelant les salaires, en créant de nouvelles taxes et en mettant à la retraite anticipée le secteur public.

Warda Atig, manifestante de vingt-neuf ans, a résumé la situation : "Tant que la Tunisie poursuivra ces accords avec le FMI, nous continuerons notre lutte", a-t-elle déclaré. "Nous pensons que le FMI et les intérêts du peuple sont contradictoires. Sortir de la soumission au FMI, qui a mis la Tunisie à genoux et étranglé l'économie, est une condition préalable à tout changement réel."

VII. Créer Une Dépendance Agricole

"L'idée que les pays en développement doivent se nourrir eux-mêmes est un anachronisme d'une époque révolue. Ils pourraient mieux assurer leur sécurité alimentaire en s'appuyant sur les produits agricoles américains, qui sont disponibles dans la plupart des cas à moindre coût."

- Ancien secrétaire américain à l'agriculture, John Block

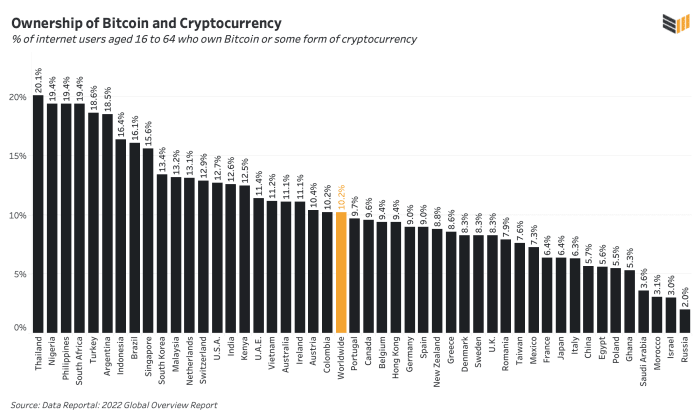

Grâce à la politique de la Banque et du Fonds, dans toute l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud et de l'Est, des pays qui cultivaient autrefois leur propre nourriture l'importent désormais des pays riches. Il est important de cultiver sa propre nourriture, rétrospectivement, car dans le système financier de l'après-1944, les produits de base ne sont pas évalués avec la monnaie fiduciaire locale : ils sont évalués en dollars.

Prenons l'exemple du prix du blé, qui a oscillé entre 200 et 300 dollars entre 1996 et 2006. Depuis, il est monté en flèche, atteignant près de 1 100 dollars en 2021. Si votre pays cultivait son propre blé, il pourrait résister à la tempête. Si votre pays devait importer du blé, votre population risquait de mourir de faim. C'est l'une des raisons pour lesquelles des pays comme le Pakistan, le Sri Lanka, l'Égypte, le Ghana et le Bangladesh se tournent actuellement vers le FMI pour obtenir des prêts d'urgence.

Historiquement, lorsque la Banque accordait des prêts, ils étaient principalement destinés à l'agriculture "moderne", à grande échelle, à la monoculture et à l'extraction des ressources, et non au développement de l'industrie locale, de la fabrication ou de l'agriculture de consommation. Les emprunteurs étaient encouragés à se concentrer sur les exportations de matières premières (pétrole, minéraux, café, cacao, huile de palme, thé, caoutchouc, coton, etc.), puis poussés à importer des produits finis, des denrées alimentaires et les ingrédients de l'agriculture moderne tels que les engrais, les pesticides, les tracteurs et les machines d'irrigation. ), puis poussés à importer des produits finis, des denrées alimentaires et les ingrédients de l'agriculture moderne tels que les engrais, les pesticides, les tracteurs et les machines d'irrigation. Le résultat est que des sociétés comme le Maroc finissent par importer du blé et de l'huile de soja au lieu de prospérer grâce au couscous et à l'huile d'olive indigènes, "fixés" pour devenir dépendants. Les revenus ne sont généralement pas utilisés au profit des agriculteurs, mais pour assurer le service de la dette extérieure, acheter des armes, importer des produits de luxe, remplir des comptes bancaires suisses et réprimer la dissidence.

Prenons l'exemple de certains des pays les plus pauvres du monde. En 2020, après 50 ans de politique de la Banque et du Fonds, les exportations du Niger représentaient 75% de l'uranium, celles du Mali 72% de l'or, celles de la Zambie 70% du cuivre, celles du Burundi 69% du café, celles du Malawi 55% du tabac, celles du Togo 50% du coton, et ainsi de suite. Au cours des décennies passées, ces exportations uniques ont permis à ces pays de générer pratiquement tous leurs revenus en devises fortes. Il ne s'agit pas d'une situation naturelle. Ces articles ne sont pas extraits ou produits pour la consommation locale, mais pour les centrales nucléaires françaises, l'électronique chinoise, les supermarchés allemands, les fabricants de cigarettes britanniques et les entreprises de vêtements américaines. En d'autres termes, l'énergie de la main-d'œuvre de ces nations a été conçue pour nourrir et alimenter d'autres civilisations, au lieu de nourrir et de faire progresser la leur.

La chercheuse Alicia Koren a écrit sur l'impact agricole typique de la politique de la Banque au Costa Rica, où "l'ajustement structurel du pays exigeait de gagner davantage de devises fortes pour rembourser la dette extérieure ; il forçait les agriculteurs qui cultivaient traditionnellement des haricots, du riz et du maïs pour la consommation intérieure à planter des produits agricoles d'exportation non traditionnels tels que des plantes ornementales, des fleurs, des melons, des fraises et des poivrons rouges... Les industries qui exportaient leurs produits étaient admissibles à des exemptions tarifaires et fiscales dont ne bénéficiaient pas les producteurs nationaux".

"Pendant ce temps", écrit Koren, "les accords d'ajustement structurel ont supprimé le soutien à la production nationale... tandis que le Nord faisait pression sur les nations du Sud pour qu'elles éliminent les subventions et les "obstacles au commerce", les gouvernements du Nord ont injecté des milliards de dollars dans leurs propres secteurs agricoles, rendant impossible pour les producteurs de céréales de base du Sud de concurrencer l'industrie agricole hautement subventionnée du Nord."

Koren a extrapolé son analyse du Costa Rica pour faire un constat plus large : "Les accords d'ajustement structurel déplacent les subventions des dépenses publiques des produits de base, consommés principalement par les pauvres et les classes moyennes, vers les cultures d'exportation de luxe produites pour les étrangers fortunés." Les pays du tiers monde n'étaient pas considérés comme des corps politiques mais comme des entreprises qui devaient augmenter leurs revenus et diminuer leurs dépenses.

Le témoignage d'un ancien fonctionnaire jamaïcain est particulièrement révélateur : "Nous avons dit à l'équipe de la Banque mondiale que les agriculteurs pouvaient difficilement se permettre d'accorder des crédits, et que des taux plus élevés les mettraient en faillite. La Banque nous a répondu que cela signifiait que 'le marché vous dit que l'agriculture n'est pas la voie à suivre pour la Jamaïque' - ils disent que nous devrions abandonner complètement l'agriculture."

"La Banque mondiale et le FMI, poursuit le fonctionnaire, n'ont pas à s'inquiéter de la disparition des agriculteurs et des entreprises locales, ni des salaires de famine ou des bouleversements sociaux qui en résulteront. Ils partent simplement du principe que c'est à nous de maintenir nos forces de sécurité nationales suffisamment fortes pour réprimer tout soulèvement."

Les gouvernements des pays en développement sont coincés : face à une dette insurmontable, le seul facteur qu'ils contrôlent réellement en termes d'augmentation des revenus est la déflation des salaires. S'ils font cela, ils doivent fournir des subventions alimentaires de base, sinon ils seront renversés. Et ainsi, la dette augmente.

Même lorsque les pays en développement essaient de produire leur propre nourriture, ils sont évincés par un marché commercial mondial planifié de manière centralisée. Par exemple, on pourrait penser que la main-d'œuvre bon marché d'un endroit comme l'Afrique de l'Ouest en ferait un meilleur exportateur de cacahuètes que les États-Unis. Mais comme les pays du Nord versent chaque jour environ 1 milliard de dollars de subventions à leurs industries agricoles, les pays du Sud ont souvent du mal à être compétitifs. Pire encore, 50 ou 60 pays sont souvent invités à se concentrer sur les mêmes cultures, ce qui les évince les uns des autres sur le marché mondial. L'hévéa, l'huile de palme, le café, le thé et le coton sont les favoris des banques, car les masses pauvres ne peuvent pas les manger.

Il est vrai que la révolution verte a permis de produire davantage de nourriture pour la planète, notamment en Chine et en Asie de l'Est. Mais malgré les progrès de la technologie agricole, une grande partie de ces nouveaux rendements va à l'exportation, et de vastes pans du monde restent chroniquement mal nourris et dépendants. À ce jour, par exemple, les nations africaines importent environ 85% de leur nourriture. Ils paient plus de 40 milliards de dollars par an - un chiffre qui devrait atteindre 110 milliards de dollars par an d'ici 2025 - pour acheter dans d'autres régions du monde ce qu'ils pourraient cultiver eux-mêmes. La politique de la Banque et du Fonds a contribué à transformer un continent aux richesses agricoles incroyables en un continent dépendant du monde extérieur pour nourrir sa population.

Réfléchissant aux résultats de cette politique de dépendance, Hancock remet en question l'idée répandue selon laquelle les populations du tiers-monde sont "fondamentalement impuissantes".

"Les victimes de crises, de désastres et de catastrophes sans nom", écrit-il, souffrent de la perception qu'"elles ne peuvent rien faire à moins que nous, les riches et les puissants, n'intervenions pour les sauver d'elles-mêmes." Mais comme le prouve le fait que notre "assistance" n'a fait que les rendre plus dépendants de nous, Hancock démasque à juste titre la notion selon laquelle "nous seuls pouvons les sauver" comme étant "condescendante et profondément fallacieuse."

Loin de jouer le rôle de bon samaritain, le Fonds ne suit même pas la tradition humaine intemporelle, établie il y a plus de 4 000 ans par Hammurabi dans l'ancienne Babylone, de pardonner les intérêts après les catastrophes naturelles. En 1985, un tremblement de terre dévastateur a frappé Mexico City, tuant plus de 5 000 personnes et causant 5 milliards de dollars de dégâts. Le personnel du Fonds - qui prétend être un sauveur, aidant à mettre fin à la pauvreté et à sauver les pays en crise - est arrivé quelques jours plus tard, exigeant d'être remboursé.

VIII. Vous Ne Pouvez Pas Manger Le Coton

"Le développement préfère les cultures qui ne peuvent pas être mangées pour que les prêts puissent être collectés."

- Cheryl Payer

L'expérience personnelle et familiale de la Togolaise Farida Nabourema, défenseur de la démocratie, correspond tragiquement au tableau d'ensemble de la Banque et du Fonds exposé jusqu'ici.

Elle raconte qu'après le boom pétrolier des années 1970, des prêts ont été accordés à des pays en développement comme le Togo, dont les dirigeants, qui n'avaient aucun compte à rendre, n'ont pas réfléchi à la manière dont ils allaient rembourser la dette. Une grande partie de l'argent est allée à des projets d'infrastructure géants qui n'ont pas aidé la majorité de la population. Une grande partie a été détournée et dépensée dans des propriétés pharaoniques. La plupart de ces pays, dit-elle, étaient dirigés par des États à parti unique ou des familles. Lorsque les taux d'intérêt ont commencé à grimper, ces gouvernements ne pouvaient plus payer leurs dettes : le FMI a commencé à "prendre le relais" en imposant des mesures d'austérité.

"Il s'agissait de nouveaux États très fragiles", explique Nabourema dans une interview pour cet article. "Ils devaient investir fortement dans les infrastructures sociales, tout comme les États européens ont été autorisés à le faire après la Seconde Guerre mondiale. Mais au lieu de cela, nous sommes passés de la gratuité des soins de santé et de l'éducation un jour, à des situations le lendemain où il est devenu trop coûteux pour la personne moyenne d'obtenir ne serait-ce que des médicaments de base."

Indépendamment de ce que l'on pense de la médecine et de la scolarité subventionnées par l'État, leur élimination du jour au lendemain a été traumatisante pour les pays pauvres. Les fonctionnaires de la Banque et du Fonds ont bien sûr leurs propres solutions de soins de santé privés pour leurs visites et leurs propres écoles privées pour leurs enfants lorsqu'ils doivent vivre "sur le terrain".

En raison des coupes forcées dans les dépenses publiques, dit Nabourema, les hôpitaux publics du Togo restent à ce jour en "complète décrépitude". Contrairement aux hôpitaux publics financés par les contribuables dans les capitales des anciennes puissances coloniales à Londres et à Paris, la situation est si mauvaise à Lomé, la capitale du Togo, que même l'eau doit être prescrite.

"Il y a aussi eu," dit Nabourema, "une privatisation inconsidérée de nos entreprises publiques." Elle a expliqué comment son père travaillait à l'agence togolaise de l'acier. Lors de la privatisation, l'entreprise a été vendue à des acteurs étrangers pour moins de la moitié de ce pour quoi l'État l'avait construite.

"C'était en fait une vente de garage", a-t-elle déclaré.

Nabourema affirme qu'un système de marché libre et des réformes libérales fonctionnent bien lorsque tous les participants sont sur un pied d'égalité. Mais ce n'est pas le cas au Togo, qui est obligé de jouer selon des règles différentes. Il a beau s'ouvrir, il ne peut pas changer les politiques strictes des États-Unis et de l'Europe, qui subventionnent agressivement leurs propres industries et leur agriculture. Nabourema mentionne comment un afflux subventionné de vêtements d'occasion bon marché en provenance d'Amérique, par exemple, a ruiné l'industrie textile locale du Togo.

"Ces vêtements venus de l'Ouest, dit-elle, ont mis des entrepreneurs en faillite et jonché nos plages."

L'aspect le plus horrible, dit-elle, est que les agriculteurs - qui représentaient 60 % de la population du Togo dans les années 1980 - ont vu leurs moyens de subsistance bouleversés. La dictature avait besoin de devises fortes pour payer ses dettes, et ne pouvait le faire qu'en vendant des exportations, elle a donc lancé une campagne massive de vente de cultures commerciales. Avec l'aide de la Banque mondiale, le régime a investi massivement dans le coton, à tel point que celui-ci domine désormais 50 % des exportations du pays, détruisant la sécurité alimentaire nationale.

Dans les années de formation de pays comme le Togo, la Banque était le "plus grand prêteur unique pour l'agriculture". Sa stratégie de lutte contre la pauvreté était la modernisation de l'agriculture : "des transferts massifs de capitaux, sous forme d'engrais, de pesticides, de matériel de terrassement et de consultants étrangers coûteux."

C'est le père de Nabourema qui lui a révélé comment les engrais et les tracteurs importés étaient détournés des agriculteurs cultivant des aliments de consommation au profit des agriculteurs cultivant des cultures de rente comme le coton, le café, le cacao et les noix de cajou. Si quelqu'un cultivait du maïs, du sorgho ou du millet - les aliments de base de la population - il n'y avait pas accès.

"Vous ne pouvez pas manger du coton", nous rappelle Nabourema.

Au fil du temps, l'élite politique de pays comme le Togo et le Bénin (où le dictateur était littéralement un magnat du coton) est devenue l'acheteur de toutes les cultures de rente de toutes les exploitations. Ils avaient le monopole des achats, explique Nabourema, et achetaient les cultures à des prix si bas que les paysans gagnaient à peine de l'argent. Tout ce système - appelé "sotoco" au Togo - était basé sur des financements fournis par la Banque mondiale.

Lorsque les agriculteurs protestaient, disait-elle, ils étaient battus ou leurs fermes étaient réduites en cendres. Ils auraient pu se contenter de cultiver des aliments normaux et nourrir leurs familles, comme ils l'avaient fait depuis des générations. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus les moyens d'acheter des terres : l'élite politique en acquiert à un rythme effréné, souvent par des moyens illégaux, ce qui fait grimper les prix.

À titre d'exemple, Nabourema explique comment le régime togolais peut saisir 2 000 acres de terre : contrairement à ce qui se passe dans une démocratie libérale (comme celle de la France, qui a construit sa civilisation sur le dos de pays comme le Togo), le système judiciaire appartient au gouvernement, il n'y a donc aucun moyen de riposter. Ainsi, les agriculteurs, qui étaient autrefois autonomes, sont maintenant obligés de travailler comme ouvriers sur les terres de quelqu'un d'autre pour fournir du coton à des pays riches très éloignés. L'ironie la plus tragique, selon Nabourema, est que le coton est cultivé en grande majorité dans le nord du Togo, dans la partie la plus pauvre du pays.

"Mais quand vous allez là-bas, dit-elle, vous voyez que cela n'a enrichi personne".